chron'open

Le site de

l'ère open du tennis

Le tennis avant l'ère open

Une sélection de quelques articles ayant trait à l'histoire du tennis.

William Renshaw : l'homme aux 7 Wimbledon (1881-1889)

La naissance de la coupe Davis (1900)

Bill Tilden : six couronnes pour un roi (1920-1925)

La suprématie de Suzanne Lenglen (1919-1926)

La période des "Quatre Mousquetaires" (1924-1932)

Fred Perry triomphe à Wimbledon (1936)

Le Grand Chelem de Don Budge (1938)

Marcel Bernard remporte Roland-Garros (1946)

Pancho Gonzales domine le circuit pro (1952-1960)

L'hégémonie des "Aussies" (1952-1973)

William Renshaw : l'homme aux 7 Wimbledon (1881-1889)

La naissance de la coupe Davis (1900)

Bill Tilden : six couronnes pour un roi (1920-1925)

La suprématie de Suzanne Lenglen (1919-1926)

La période des "Quatre Mousquetaires" (1924-1932)

Fred Perry triomphe à Wimbledon (1936)

Le Grand Chelem de Don Budge (1938)

Marcel Bernard remporte Roland-Garros (1946)

Pancho Gonzales domine le circuit pro (1952-1960)

L'hégémonie des "Aussies" (1952-1973)

William Renshaw : l'homme aux 7 Wimbledon (1881-1889)

Le Britannique William Renshaw

a remporté six fois de suite les Internationaux de Wimbledon

entre 1881 et 1886, à une époque certes où la

concurrence était beaucoup moins vive. Il a dominé sur

trois finales son frère jumeau Ernest, en 1882, 1883 et 1889. En

ajoutant son sacre de 1889, il totalise donc sept victoires dans le

jardin de Wimbledon. C'est après ce fabuleux record que courut Pete Sampras à la fin du XXème siècle pour devenir le premier à égaler la performance, 111 ans plus tard.

La formule était

différente à cette époque, ce qui a

facilité l'établissement d'un tel record : le tenant du

titre accédait directement à la finale, exactement comme

ce fut le cas en coupe Davis pour la nation qui détenait le

Saladier. L'exploit de Sampras, qui a fait aussi bien au

palmarès, mais qui, lui, a dû batailler à chaque

fois sur six tours préliminaires pour mériter de jouer le

deuxième dimanche en est d'autant plus impressionnant.

En revanche, le record de six sacres consécutifs de Renshaw tient toujours ! Seuls deux hommes s'en sont approchés en échouant sur la dernière marche : Borg (qui perdit en 1981 contre McEnroe la sixième finale) et Federer (battu lui aussi dans sa tentative de remporter Wimbledon une sixième fois de rang en 2008 face à Nadal).

En revanche, le record de six sacres consécutifs de Renshaw tient toujours ! Seuls deux hommes s'en sont approchés en échouant sur la dernière marche : Borg (qui perdit en 1981 contre McEnroe la sixième finale) et Federer (battu lui aussi dans sa tentative de remporter Wimbledon une sixième fois de rang en 2008 face à Nadal).

Retour en haut de page

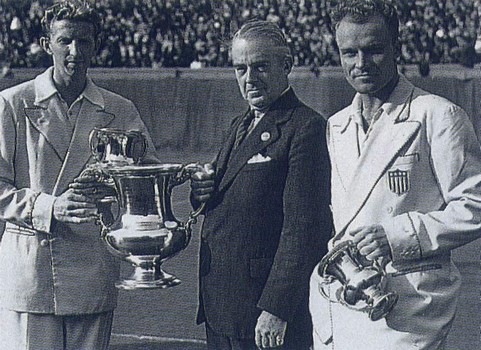

La naissance de la coupe Davis

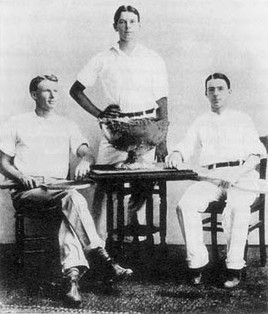

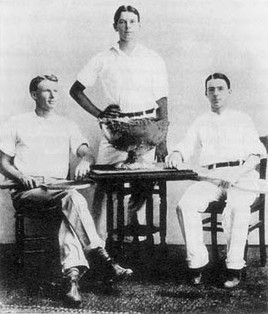

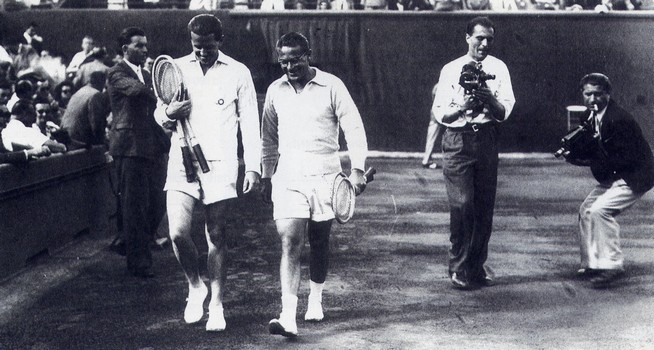

C'est en janvier 1900 que les fédérations américaine et britannique s'entendent pour mettre en jeu le bol à punch offert par Dwight Davis, étudiant de Harvard. Les Anglais proposent que la rencontre prévue à Boston se compose de quatre simples et d'un double. Les meilleurs joueurs britanniques du moment, les frères Doherty, seront forfaits; et ce sont Arthur Gore (au centre), Earnest Black et Herbert Barrett (à droite) qui défendront les couleurs de Sa Majesté. En face, trois étudiants de Harvard : Dwight Davis himself (à gauche), Holcombe Ward et Malcolm Whitman.

Les matchs se jouent au Longwood Cricket Club de Boston entre le 8 et le 10 août. Le premier oppose Davis à Black. Le gaucher américain s'impose 4/6 6/2 6/4 6/4. Dans le même temps, son compatriote Whitman domine Arthur Gore 6/1 6/3 6/2, ce qui met les Etats-Unis en position favorable à l'issue de la première journée. Les Anglais se plaindront de la hauteur du gazon. Après la perte du match de double associé à Earnest Black, Barrett ne sera pas tendre sur la qualité du terrain : "Imaginez l'herbe la plus longue que vous puissiez trouver sur un court anglais, et vous multipliez cette longueur par deux. Voilà à quoi ressemblaient les courts de Longwood. Quant aux balles, elles étaient exagérément molles". La pluie étant venue interrompre le quatrième match entre Davis et Holcombe Ward au moment où le deuxième set allait rendre son verdict, il fut décidé d'annuler les deux derniers simples. Les Britanniques quittèrent les lieux très déçus et déclinèrent l'invitation l'année suivante. Ils revinrent en 1902 avec dans leurs bagages les frères Doherty, mais il faudra attendre 1903 pour voir leur première victoire dans cette compétition.

Retour en haut de page

C'est en janvier 1900 que les fédérations américaine et britannique s'entendent pour mettre en jeu le bol à punch offert par Dwight Davis, étudiant de Harvard. Les Anglais proposent que la rencontre prévue à Boston se compose de quatre simples et d'un double. Les meilleurs joueurs britanniques du moment, les frères Doherty, seront forfaits; et ce sont Arthur Gore (au centre), Earnest Black et Herbert Barrett (à droite) qui défendront les couleurs de Sa Majesté. En face, trois étudiants de Harvard : Dwight Davis himself (à gauche), Holcombe Ward et Malcolm Whitman.

Les matchs se jouent au Longwood Cricket Club de Boston entre le 8 et le 10 août. Le premier oppose Davis à Black. Le gaucher américain s'impose 4/6 6/2 6/4 6/4. Dans le même temps, son compatriote Whitman domine Arthur Gore 6/1 6/3 6/2, ce qui met les Etats-Unis en position favorable à l'issue de la première journée. Les Anglais se plaindront de la hauteur du gazon. Après la perte du match de double associé à Earnest Black, Barrett ne sera pas tendre sur la qualité du terrain : "Imaginez l'herbe la plus longue que vous puissiez trouver sur un court anglais, et vous multipliez cette longueur par deux. Voilà à quoi ressemblaient les courts de Longwood. Quant aux balles, elles étaient exagérément molles". La pluie étant venue interrompre le quatrième match entre Davis et Holcombe Ward au moment où le deuxième set allait rendre son verdict, il fut décidé d'annuler les deux derniers simples. Les Britanniques quittèrent les lieux très déçus et déclinèrent l'invitation l'année suivante. Ils revinrent en 1902 avec dans leurs bagages les frères Doherty, mais il faudra attendre 1903 pour voir leur première victoire dans cette compétition.

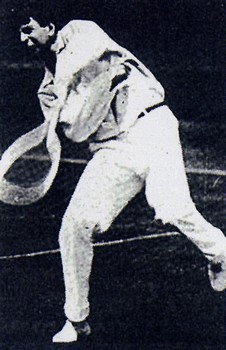

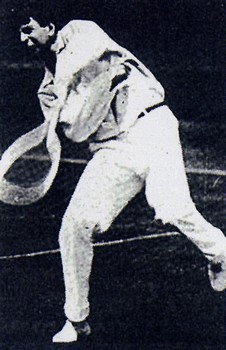

Bill Tilden : six couronnes pour un roi (1920-1925)

William Tilden, surnommé "Big Bill" remporta l'US Championships à six reprises entre 1920 et 1925. Jamais personne n'a réussi pareille série de victoires aux Internationaux des Etats-Unis. Et ce fut six fois la même affiche en finale ! Son adversaire malheureux à chaque édition était son compatriote William Johnston. Celui-ci a été très proche de battre Tilden en 1922, quand le tournoi se jouait encore à Philadelphie. Johnston mena deux manches à rien. Il a en fait battu Tilden une fois en finale, en 1919, mais ensuite Big Bill exerça une écrasante domination sur ce tournoi, jusqu'à ce qu'il croise la route en 1926 d'un certain Henri Cochet.

Au même titre que sa contemporaine Suzanne Lenglen chez les femmes, Bill Tilden fut considéré pendant longtemps comme le plus grand joueur de tous les temps.

"La Divine", comme on la surnommait, a donné une impulson décisive à la popularité du tennis. Suzanne a tout gagné, a peut-être dominé le tennis comme jamais personne ne le fera après elle.

Suzanne Lenglen invaincue à Wimbledon entre 1919 et 1925, il aura fallu attendre plus de 80 ans pour que le tennis féminin lui trouve une héritière dans le camp français, en la personne d'Amélie Mauresmo, titrée en 2006.

Comme dans le roman d'Alexandre Dumas, les trois mousquetaires sont en réalité au nombre de quatre. Les plus célèbres sont ceux qui ont remporté les tournois du Grand Chelem et qui se sont illustrés dans le simple. Mais "Toto" Brugnon ne doit pas être omis, et notamment dans la période faste 1927-1932, durant laquelle la France a confisqué le Saladier d'argent aux Etats-Unis. Car Brugnon a grandement contribué à ce règne en apportant souvent le point du double.

|

|

|

|

| Jean Borotra | René Lacoste | Henri Cochet | Jacques Brugnon |

Coupe Davis 1927

Coupe Davis 1928

Coupe Davis 1929

Coupe Davis 1930

Coupe Davis 1931

Coupe Davis 1932

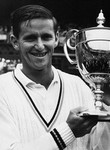

Fred Perry triomphe à Wimbledon (1936)

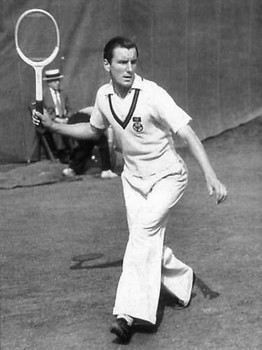

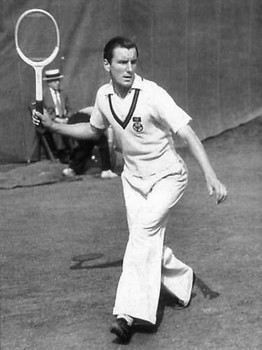

Fred Perry est le

dernier joueur anglais à avoir gagné les Internationaux

de Grande-Bretagne. Sa finale en 1936 contre l'Allemand Gottfried von Cramm fut

la plus déséquilibrée de tous les temps au

panneau des scores : 6/1 6/1 6/0.

Avant d'atomiser le représentant de l'Allemagne nazie, Perry avait successivement dominé les Américains Bryan Grant et Don Budge pour accéder en finale et réussir ainsi la passe de trois après ses succès en 1934 et 1935.

Avant d'atomiser le représentant de l'Allemagne nazie, Perry avait successivement dominé les Américains Bryan Grant et Don Budge pour accéder en finale et réussir ainsi la passe de trois après ses succès en 1934 et 1935.

Le Grand Chelem de Don Budge (1938)

L'Américain Donald Budge restera dans l'histoire comme le premier homme à avoir remporté la même année les quatre tournois du Grand Chelem : Melbourne, Roland Garros, Wimbledon et Forest Hills. Il réussira ce tour de force en 1938, à la veille de la Seconde Guerre mondiale, l'année de ses 23 ans.

30 janvier : A Melbourne, il bat en finale l'Australien John Bromwich 6/4 6/2 6/1.

11 juin : A Paris, il l'emporte sur le Tchécoslovaque Roderick Menzel qui défendait les couleurs de l'Allemagne nazie 6/3 6/2 6/4. C'est la seule finale de cette année héroïque où Budge ne se voit pas offrir en pâture un joueur local.

2 juillet : A Londres, où il est tenant du titre, il s'impose aux dépens du Britannique Henry Austin 6/1 6/0 6/3

Enfin, le 24 septembre, au terme d'un tournoi retardé d'une semaine à cause d'un cyclone qui frappa le nord-est des Etats-Unis, son match le plus attendu, celui qui lui donnera le Graal, il doit le disputer à New York, contre un de ses meilleurs amis sur le circuit, son partenaire de double Gene Macko. Il résiste à la pression après s'être tout de même fait peur quand Gene est revenu à une manche partout dans cette finale. Don gagne très facilement les deux dernières manches : 6/3 6/8 6/2 6/1.

Marcel Bernard remporte Roland-Garros (1946)

Personne n'aurait parié un sou sur une victoire de Marcel Bernard en 1946. Le Français, qui à 32 ans, pense à raccrocher la raquette, avait obtenu une invitation de dernière minute pour contenter les organisateurs en mal de candidats pour compléter le tableau de cette première édition d'après guerre.

C'est pourtant bien le gaucher qui s'impose après avoir remonté un handicap de deux sets face au Tchécoslovaque Jaroslav Drobny : 3/6 2/6 6/1 6/4 6/3. En demi-finale déjà - et même en quarts face à Budge Patty - sa bagarre contre son compatriote Yvon Petra, triple tenant du titre, s'était étalé sur cinq sets.

Cerise sur le gâteau, Bernard s'adjuge avec Yvon Petra le double messieurs.

Pancho Gonzales domine le circuit "pro" (1952-1960)

Vainqueur à Forest Hills en 1948 et 1949, Pancho Gonzales passe

professionnel fin 1949 et devient l'incontestable meilleur joueur de la

planète pendant près de 10 ans. Pendant que les

Australiens se partagent les tournois du Grand Chelem fermés aux

professionnels, le joueur américain écrase la

concurrence. Beaucoup de joueurs amateurs comprendront la

différence de niveau entre les deux circuits quand à leur

tour ils signeront chez les pros et feront connaissance avec le

service-volée de Pancho !

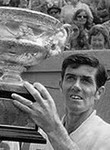

L'hégémonie des "Aussies" (1952-1973)

L'armada australienne envahit les palmarès pendant plus de deux décennies, entre 1952 et 1973. Quatorze champions australiens se partagent 57 titres sur 88 possibles, soit près des deux tiers. Une telle domination sur une aussi longue période donne le vertige. Cette hégémonie n'est pas même perturbée par la révolution opérée par l'entrée des Grands Chelems dans l'ère open en 1968.

|

|

|

|

|

|

| Roy Emerson 12 titres |

Rod Laver 11 titres |

Ken Rosewall 8 titres |

John Newcombe 7 titres |

Lew Hoad 4 titres |

Ashley Cooper 4 titres |

Avec l'émergence de Jimmy Connors et Björn Borg, la saison 1974 met un terme à une période de 30 saisons consécutives (depuis le Grand Chelem en 1938 de l'Américain Donald Budge) où au moins un représentant de la colonie australienne a inscrit son nom au palmarès d'une des quatre levées annuelles du Grand Chelem.